日本東洋蘭協会会長

農学博士 平野綏

第一部 中国の愛蘭史

(1)中国古代の「蘭」

中国の学者達の比較的新しい研究(陳心和、吉占和、1999)によると、蘭の旧字「」が使われた最も古い文献は後漢初期(紀元一世紀)の「韓詩章句」であるとされています。この書物は、西周時代(紀元前11世紀~8世紀)の一諸候国鄭(河南省)の風情を伝える詩集です。現在は亡佚して全てを見ることは出来ませんが、唐代の8世紀前半に除堅らがまとめた類書「初学期」に「韓詩章句」からの引用があり、そこに「を秉る」というフレーズが使われていたのです。この引用部分を邦訳すると「鄭国の風習では、旧暦三月の上己(上旬の己の日)に溱洧両河の合流地で招魂の儀礼が行われ、そこではまず蘭を摘んで不詳(邪気)を払う」とあります。この風習は、中国最古の詩集「詩経」にある有名な歌垣のうた「溱洧」一章にも次のようにうたわれています。

溱與洧 方渙渙兮 ~ 溱と洧の河水が今まさに満々としている。

士與女 方秉蕑兮 ~ 若い男女が蕑の若草を摘んでいる。

維士與女 伊其相謔 ~ かくて男と女はさんざんに相たわむれる。

神が宿るとされる大河の合流地に、雪解けの水が滔滔とうねり流れる河原で、男女が蕑をつんで身に佩び、魂振(身を清めて神を降す)を行う様子をうたっています。又、現存する最古の詩経註釈書「毛伝鄭箋」は「伊其相謔」とは神前でしみじみと「男女の営み」を行ったのだとしています。簡潔な表現形式の中に古代人の素朴なロマンティシズムが感じられる詩です。この詩からも分かるように、季節が改まるときに新しい生命の力を求めようとする魂振の儀式(呪術)において、画竜点睛の位置にある植物が「蕑」であったようです。蕑は蕳とも書き、を含めてどれも今日使われている蘭の古字で、それぞれに閒・間・闌(=ふさぐ・さえぎる)と艸(=草)を組合わせた会意文字です。つまり、草によって邪気をふさぎ、さえぎるという呪術の文字が現在の蘭の起源であったのです。

では、そのような邪気・悪霊を退散させる霊力を持つ植物「蕑」とはどのような植物だったのでしょうか。古代中国の蘭の実像を記した最初の文献は、三国時代(紀元三世紀)の政治家・文学者陸士衡の詩註で、「詩経」にあるある蕑を次のように説明しています。「蕑はのことで、その香草は茎や葉が薬草の澤蘭に似ているが、葉が広く茎の節が長く、赤い。高さが四五尺で、衣服や書物に入れて防虫の効果がある云々」と記しています。又、ほぼ同時代の他の文書には澤蘭そのものだとも記されています。澤蘭にはキク科のサワヒヨドリの古名で、陸士衡のいう蘭がサワヒヨドリの近縁種フジバカマを指していることは明らかです。明代の本草学者李時珍は「蘭草(フジバカマ)と澤蘭は一類中の二種で、共に水の辺りの下湿の場所に生じ、二月旧根から苗を生じて叢となり、……嫰葉(若葉)のうちはいずれも挼んで佩び(身につける)たりする。云々」と説明しています。サワヒヨドリとフジバカマ(現代中国名佩蘭)は自然界ではしばしば交雑しており、「詩経」の時代の蘭がフジバカマまたはその近縁の植物であったことが分かればよく、厳密にどちらであったかは重要ではありません。「摘み草」は愛し合う男女の間に行われる象徴的行為として「詩経」にしばしば登場する呪術的行動の一つだったのです。

フジバカマの根は細いひげ根ですが、豊富な地下茎と冬至芽を作り、その一部は地上に若芽を展開して越冬します。初秋から薄紫から白に近い頭状花を咲かせ、強くはありませんが清香があり、叢生して咲けば充分に人を振り向かせる拡散性をもっています。

しかし、フジバカマが他のセリ科・シソ科の香草を含めた古代中国の呪術媒体植物中で主役的存在であった理由は、花の香りによるものではありません。フジバカマは植物体自体に香りがある点では他の香草と共通ですが、刈取後に草体の芳香性が一層強まるという性質が重要と考えられます。刈取後が死後にも通じるこの特異な性質は神秘的な呪力を持つものと信じられ、祭祀・儀礼に欠くことの出来ない存在となり、又、身に佩びて薬物・呪物とされたのでしょう。

しかし、「詩経」に編じられた約300余編の詩の中に、この蕑が特に多く登場していたわけではありません。蕑がうたわれる場面はわずか二例にすぎないのです。これに対し、桑は30例、黍は27例も登場しています。原初古代人の生活においては、日常の有用植物の全てが霊的存在であり、その重要度が頻度に反映されていたものと考えられます。ただし、「詩経」が周代初期(紀元前11世紀)から春秋時代(同7世紀)の間に作られた詩3,000余編から選ばれ、その撰者が孔子とされることを考えるとき、蕑の頻度の少なさは後世に伝えられる「孔子の蘭への特別な思い」とのあいだにいささか齟齬の感を禁じ得ません。

今日、愛蘭家であれば誰でも知っている「蘭は王者の香り」の説話はざっと次の様なものです。孔子が諸国遍歴後、失意のうちに郷里の魯国へ引返す途中、自らを蘭にたとえ「蘭は本当は王者に香りを与えるべき花だが、今はこのような幽谷で雑草の中にひっそりと咲いているのだ」と述懐したという説話です。この伝説は紀元2世紀ごろの琴曲(文字の符)に見えるもので、無論本当にあった話かどうかは分かりません。又、この琴曲が孔子によるものとする説は、孔子の死後600年も経ってから主張されたもので、確かな論拠があるわけではありません。さらに、孔子の時代の蘭となれば、愛蘭家には残念であってもそれがフジバカマであることに疑いの余地は無いのです。

先出の陸士衡(陸機)も「蘭は王者の香草と為す」の蘭は澤蘭に似た薬草で、宮中でも栽培され、天子はこれを諸侯に与えたと記しています。

しかし、この説話は後世の人々に限りなく大きな影響を与えていきます。蘭を君子あるいは世に入れられない賢人に例える一種のパロディーは、李白・蘇東波の作品をはじめとする無数の詩や文学に登場しています。さらには、中世から近代に形成された蘭(ラン科のラン)のイメージは、古代の蘭(フジバカマ)と孔子の説話に無意識に重ねられ、中国・日本・韓国などの儒教洗礼国に、欧米には類のない愛蘭の習慣を根づかせたのです。

さて、「詩経」の成立後約300年を経た戦国時代の末葉に、これまでの諸文献を生んだ黄河流域ではなく、華南の長江流域の王国楚に屈原の「楚辞」が成立します。屈原も又主君に受入れられない憂国の忠臣であったことから、ここで取上げられる芳草香木も又「悲運の賢者・忠臣」の比喩であると学者達は指摘しています。しかし、「詩経」に登場する草木が日常生活の実用植物に特化していたことに対し、「楚辞」に登場する植物群には明らかに呪術・医学上の目的に特化した傾向が見られます。

現在の湖南・湖北省にまたがる地域に成立した楚の国は、当時にあっても特に巫風(シャーマニズム的風習)の盛んな地域であったとされ、そのことは近年の考古学的発掘調査によっても証明されています。巫あるいは巫祝とは職業的な霊媒者で、蘭を筆頭として「楚辞」に登場する豊富な芳草香木はすべて巫祝達の下に宗教的に機能していたのです。又、病を邪気のなせる業と考える古代社会にあって、芳草香木の知識を独占していた巫祝達は同時に医師・薬師(巫医同源)でもありました。「楚辞」に頻出する蘭(フジバカマ)・蕙(シソ科カミメボウキ)・芷(セリ科ヨロイグサ)・椒(ミカン科カホクサンショウ)などやその近縁の植物は重要な呪術植物であると同時に薬草でもあったのです。「楚辞」にはこれらの香草類の具体的な使われ方が余すことなく描写されています。例えば、蘭は「蘭湯に浴し芳に沐す」と巫祝の潔斎に使われ、「秋蘭を紉ぎて以て佩となす」というように呪物として、又、呪術的医療として身に佩びさせていたことが分かります。香草を身に佩びる治療は服すると言い、薬を飲む回数を一服・二服と数える慣用語を今日に残しています。蘭以外の蕙・芷などの香草も身にまとって使われています。又、明代の大本草学者李時珍は、楚人常用の香草「蕙」の別名を「薫」というのはこれを焼いて神を降ろしたからだと説明しています。蕙のカミメボウキという和名にはどこか巫祝を煙の刺激で一時的な盲目にさせた名残を想像させるものがあります。「椒」は日本のサンショウに近い植物で、これも焼いて神降しに使われていますから巫祝の目は開いていられないことは確かです。日本でも民俗学者柳田国男は日本人の先祖達の歴史の中で、巫祝の眼は意図的につぶされていた可能性を指摘しています。巫祝達の扱う香草類には鎮静・鎮痛・利尿作用を持つ植物が多く、特に利尿作用を邪気の排出と結びつけ重視していたのではないかとする学者もいます。又、このような呪術植物の中でも、蘭がいかに重要であったのかは1970年代に発掘された紀元前2世紀の馬王堆漢墓中の副葬品及び漢代の諸文献によっても証明されています。さらに、「蘭」の文字それ自体もそもそも邪気を防ぐ・さえぎる呪術的な力を持つと信じられ、「蘭陵」「蘭亭」「蘭室」「蘭紙」などと諸物を浄化する文字としても使われたものと考えられます。

(2)フジバカマからランへの変身

では、「蘭」の呪術植物から園芸植物としてのランへの変身はいつ頃、いかなる理由で生じたのでしょうか。

中国側の研究によると、紀元10世紀初期の唐末から五代の頃の文献・文学に登場する蘭にはラン科のランともとれる表現が散見されるとしています。さらに、五代十国の大分裂時代が終り、開封(河南省)に都を開いた北宋(960~1127)時代の中期になると、「蘭」を疑う余地なく一茎一花のランとして説明する文献が登場します。それは、後世に至るまで種々の誤説・俗説を生む種ともなった大詩人黄庭堅(山谷)(1045~1105)の「幽蘭亭に書す」という有名な文章です。ここで黄は、「楚辞」においては蘭が上位、蕙はその下位にあると例をあげて総括しています。さらに、「其の華を発くに至りては、一幹に一華にして香り余りある者は蘭なり。一幹に五、七華にして而も香足らざる者は蕙なり。蕙は蘭に若かず云々」と蘭と蕙の優劣を論じたのです。この文章に見えるのは二つの問題です。一つは、黄の言う一茎一花の蘭と言えばラン科のシュンラン以外ではあり得ないことです。文中では肥料は湯茗(茶)をやればよいとしており、すでにシュンランを弱肥で育てる知識があったことを示しています。第二の問題はより重要で、黄が「楚辞」中の蘭と蕙を臆面もなくラン科のランとしてその優劣を論じていることです。魚の「鮭」は河豚の古名で、「鮎」は鯰の古名であったといわれています。現代において鮭と鮎の何たるかに迷いを感ずる人はもはやいないはずです。それは10年20年にしてなった常識ではなく、おそらく100年を単位とする時の経過により定着したものでありましょう。同様に、古典文献中の蘭や蕙をラン科のランとして迷うことなく論ずる教養人が登場するにはやはり100年を単位とする歴史期間を必要とするように思われます。中国の研究者の説とあわせて考えると、遅くとも園芸が大発展を遂げていた唐代末期には、すでに「蘭」はフジバカマとランに錯綜して使われていたのではないかと推定されます。

黄庭堅の生きた十二世紀には「蕳はフジバカマで蘭はランである」と唱える者があるなど、蘭をラン科のランとする知識人が一人黄のみではなかったことは確かです。しかし、北宋の士大夫(科挙官僚)の中でも進士という別格エリートであった黄庭堅の論説が当時及びその後の中国文化人達に与えた影響はきわめて大きなものであったと考えられます。そして、その影響は遠く現代の日本にまで及んでいます。しかし、この問題については項を改めることとし、先に蘭はなぜフジバカマからランに変わってしまったのかという問題を考えることにいたしましょう。

その理由として先ず第一に挙げるべきは、ごく一般的理由であろうかと思います。それは、あまりにも長い歴史の経過です。私達は蘭がいつの間にかフジバカマからランに変わってしまった理由として、フジバカマだけではなく、芳香植物であるラン科のランも元々古代から蘭の一部を構成していたのではと考える誘惑にかられます。しかし、長い歴史の中で名と物が入れ替っている例は蘭のみではなく、先述の鮭と鮎を含めて枚挙にいとまがないほどの普通の出来事なのです。唐代の園芸ブームの主役であった「牡丹」は古くは「百両金」(カラタチバナ)であり、もう一つの主役「芍薬」は、詩経には利尿作用のある別の植物として登場しています。名と物が入れ替った理由はそれぞれのおかれた個別の事情にもよるものでありましょう。

中国古代の巫風、は戦国時代(紀元前5~3)末にはすでに衰退しつつあったとされ、それを最後まで温存させていたのが華南の大国楚でありました。その後、紀元前2世紀に中国を統一した秦の始皇帝は儒者と共に巫祝の一掃、大虐殺を行っています。巫祝の権威の衰退は、すでに動き始めていた呪術からの医学・薬学の独立に拍車をかけ、前漢末(紀元1世紀)頃には薬草を表わす語である「本草」が登場しています。本草学が発達し、多数の本草家が登場すると、フジバカマは必ずしも蕳や蘭と呼ばれず、「水香」「燕尾香」「都梁香」「孩児菊」など時代と共に、又、本草書毎に数多くの草名で呼ばれるようになっていきます。蘭はいつしか本草上ではフジバカマの古名の一つにすぎなくなっていった様子が理解されるように思います。

一方、フジバカマの宗教上の機能は古俗として長く残っていたと考えられますが、これも唐代(618~907)になると次第に権威を失う歴史的事情が進行していました。後漢末期に中国に導入された仏教は、その後の王侯貴族の保護のもとに広く民衆の実生活に滲透し、唐代には儒教を超えて思想界の指導権を持つようになります。しかし、唐代太宗(626~649)の時代になると、信教は道教以外は全て禁止・抑圧され、仏教も受難の時代を迎えます。道教は老荘思想に加え、これに陰陽道、その他の民間信仰も取入れています。したがって、そこには太古からの巫術も取り込まれています。しかし、道教には独自の秘法・秘儀があり、必須の呪術媒体植物はもはやフジバカマではなく、「芝」、つまり菌類のマンネンタケ(サルノコシカケ科)に変っています。唐代とそれに続く五代十国にかけてのおよそ400年近くは道教の時代でありました。かつて、臣下が天子に謁見を願う際には、常に身に佩び、あるいは手にたずさえられたフジバカマの栄光の日々は相対的に過去へと遠ざかり、その面影を詩歌や民衆の古俗に残すのみとなりました。

安定した長期政権の下で、首都長安には貴族文化の花が開き、貴族達の庭園を飾る園芸の発達はそれまでの中国の歴史には見られない高度なものでありました。牡丹・芍薬を中心に多くの園芸書が作られていますが、その中にランの栽培にかかわるものは未だ見ることは出来ません。それでも、日本のシュンラン栽培の始まりがそうであったように、庭園の発達は下草に使われる植物の種類を広げ、シュンランもその一角に登場するようになっていたことは十分に考えられることです。五代末から北宋初期に書かれた「清異録」は、日常身のまわりの事物百般について長短のコメントを記したものですが、「蘭の香りは較べるものの無い第一のもの」とし、又、「香祖」の項目では次のように述べています。「蘭ハ一花ヲ吐クト雖モ、室中亦馥郁トシテ人ヲ襲イ、旬ニ弥リテ歇マズ。故ニ江南ノ人ハ蘭ヲ以テ香祖ト為ス」。江南とは五代南唐のことで、又、香祖とは香りの手本とでも言う意味でありましょう。ただ、この説明文にある一花をつける蘭がラン科のシュンランであることにはもはや議論の余地はありません。

黄庭堅の蘭説は、ざっと以上のような歴史環境の変遷の中に生まれた個人意見の一つに過ぎないと考えられます。しかし、問題の大きさは、当時の最高レベルの知識人であり、蘇軾と共に蘇黄として並び称された宋代きっての文人黄庭堅がこのような説を言い出したことにこそあったのです。中国名物学(物と名の変遷を研究する学問)の第一人者青木正児博士は、「蘭草と蘭花」という小論の中で黄の蘭説を評し、「これがそもそも間違いの広まる元である。」と述べています。

(3)南宋での園芸の発展とラン栽培の普及

北方異民族の圧迫により都を華南の臨安に移した南宋(1127~1279)の経済は、広大な長江デルタ地帯の農業開発を基礎に、北宋時代にも増して飛躍的な発展を実現します。首都臨安には庭園造成のブームが興り、貴族・高官邸はもとより豪商・茶楼・寺院などでも盛に庭園が作られるようになりました。庭園のブームはその素材としての園芸を発展させ、首都には花卉園芸の専門商人・組合・市場なども出現するようになります。宋代に花卉園芸の書物が数多く編じられるようになる背景には園芸をめぐる商業的発展があることは見落とせません。そのような宋代の社会環境が花卉愛好者を増やし、牡丹・芍薬・菊・梅などの花卉園芸書が30種以上も作られたのです。

園芸専門書の中で、南宋末期になって登場した趙時庚の「金漳蘭譜」(1233)は、現存する世界最古のランの専門書です。趙は名門の出で、父親が引退後に造成した書院の庭にランを下草として植えて以来病みつきになったとランとの出会いを記しています。さらに、1208年ごろに越(閩越=現在の福建省)の方から庭に植えたものより良いものが現われたと聞き、これを求め、品定めをして等級を決め、これまで30年が経ったともしています。本書には、命名された30余品種の特徴と評価が述べられていますが、これらがいかなる種に属するランであるのかについては一切述べられていません。推定するに、未だそのような作業をした学者も趣味者もいない段階だったのでしょう。品種毎に述べられている花数・花色・葉長などの記述からコレクションのほとんどはホウサイラン(Cym.sinense)であると思われます。一部にはスルガラン(Cym.ensifolium)と推定されるものもあります。シュンラン(Cym.goeringii)は一品種のみであり、「これは独頭蘭であるにすぎない…香りがよく愛すべきもの」と説明され、あまり重視はされていません。又、「金陵辺」と命名されたランがあり、これは、葉先燕尾に割れ、葉に二本黄斑の入った珍品ですが、「金陵辺」はあくまでもこのランに与えられた個体名で、今日の分類上のキンリョウヘン(Cym.floribundm)ではないようです。花色としては紫の濃いものが最上とされ、白花つまりalbaの品種もいくつか蒐集されていますが未だ「素心」の用語は現われていません。香への関心はあまり重きをおかれていないことは特記すべきことかと思います。

栽培方法については、地植えと鉢植えの両方を説明しており、よく研究され、充分に栽培可能なレベルに達していたことが分かります。

全体として何よりも特記されるべきことは、黄庭堅の「一茎に一花(シュンラン)が蘭である」との説は無視され、一茎多花を全て蘭とし、一茎一花のシュンランをその風下に置いていることでしょう。

「金漳蘭譜」に遅れること14年、1243年に作られた王貴学「王氏蘭譜」は内容的に大筋で「金漳蘭譜」に近いものです。王貴学はランの本場閩(福建)の人で、本書に友人が贈った序文によると、王のラン趣味もはじまりは庭植えであったと述べられています。王は約50品種について説明していますが、大半は趙のコレクションと重複しています。一茎一花は「独頭蘭」とし、香りが良いなどの説明はありますが、品種の説明はありません。大部分が一茎多花のホウサイランであることは趙と同じですが、花茎が「かたむいているのは人を想うようで、よりかかっているのは物を思うよう」と説明されたものがあり、キンリョウヘン(中国名台蘭)又はカンポウラン(Cym.dayanum)も作られていたことが分かります。又、カンランともとれる品種の説明もあります。

本書で注目すべきことは、王自身のはしがきの中で、蘭が「清らかで、資質が善良であるのは、ちょうど霊均(屈原の字)の清らかな志のようである。」として屈源の故事にラン科のランを重ねていることです。日本画の巨匠横山大観の著名な大作「屈原」(伊勢神宮蔵)に描かれた屈原が一束のランを握りしめている構図と同じ着想です。これより先、南宋の中期、福建に生まれた儒学者で、「楚辞」研究の第一人者でもあった朱熹(朱子)(1130~1200)は、なぜ「楚辞」の蘭はラン科のランではあり得ないのかを説き、黄庭堅の蘭説を強く否定しています。又、朱熹の理論上のライバルであった浙江出身の儒学者陳傳良(1137~1203)もランは蘭(フジバカマ)の名を盗んだ偽の蘭であるとして黄の説を強く非難しています。それでもなお、「徳を持ちながら世に出ない隠れ君子」に重ねられたランのイメージは、すでにこの当時の愛蘭家達の中に打消し難いものとなっていたことが分ります。

一方、本書にはもう一点注目すべきことが述べられています。それは、黄庭堅の蘭(一茎一花)と蕙(一茎多花)の優劣論に「それは間違いだ」として強く反対していることです。又、王は、今日では蘭も蕙も全て蘭なのだと主張しています。このことは、趙・王両氏のランのコレクションのあり方にも反映されています。現代日本にも伝えられた「蘭蕙」という表現が香草の総称ではなく、蘭の総称として使われる習慣も以上のような経過からこの時代に生まれて来たものと考えられます。

さて、牡丹・芍薬・菊などに較べはるかに数の少ない出版ではあっても、栽培書が登場して来ていることで、南宋の末期に、趣味としてのラン栽培が始まっていたことが確かめられます。ただし、他の園芸分野に較べた出版の量やレベル、又、ランの種別による仕分けの試みが始まっていないこと等から、趣味として未だ初期的な段階にあったことも明らかです。中国での蘭趣味の本格的発展は、異民族支配の元代を越えた明代、さらには清代まで待たなければならなかったのです。

(4)李時珍による黄庭堅蘭説の整理

蘭のみではなく、呪術媒体植物のもう一本の柱であったシソ科の香草・薬草「蕙」も、いつしかラン科のランになりきってしまっている現実に、学者達の批判は明代になっても絶え間なく続いていました。

この混乱に整理をつけた人が、植物分類学の祖リンネ(Von Linne)にもたとえられる明代(1368~1644)の大本草学者李時珍(1518~1593)です。李時珍は、それまでの本草書が漢代の「神農本草経」を原典として、これに増補を繰り返す形で編じられていたことに対し、膨大な既存の本草書の説をことごとく整理し、再検討を加え、全52巻に及ぶ「本草綱目」(1593)を完成しています。又、李時珍は本書草部第十四巻の中で、黄庭堅の「一幹一花を蘭と言い、一幹数花を薫(蕙)という」とする蘭説を再々にわたり否定しています。李は、黄の説は、本来の蘭や蕙についての知識が無い文人が、ランの区別に無理やりあてはめて世間を謬らせたとし、とるに足りない誤説と一蹴しています。又、その論証として多くの根拠をあげ、特に、ランでは、紉にし、佩にし、籍にし、浴にし、秉ものとし、握るものとし、膏にし、焚くなどの呪術・祭祀植物に必要なことが出来ようもないと説いています。説得力のある説明であると思います。ちなみに、膏とは油をまぶすことで、籍は不明です。

李時珍は本草学にこのような混乱を持ち込まないために、この問題に次のような明確な整理を行っています。

蘭┬蘭花(スルガランなど ラン科)

│

│

├蘭草(フジバカマ キク科)

│

├澤蘭(サワヒヨドリ キク科)

│

└山蘭(ヒヨドリバナ キク科)

蕙─薫草・零陵香(カミメボウキ シソ科)

(和名は全て牧野富太郎による。)

つまり、本草では「蘭」を単独では使わずに、当時の世俗に言う「蘭」(ラン科のラン)は「蘭花」と明確にしたのです。又、先にも述べた通り、古代の「蘭」は祭祀・呪術に使われたフジバカマとその近縁植物で、呪術媒体としての条件を欠く「蘭花」ではあり得ないと断定しています。

又、いつの間にか蘭に草名を乗っ取られたもう一つの霊草の柱「蕙」は、神降しのために焚かれた草であるから「薫草」、または産地名から「零陵香」としています。「本草綱目」は江戸初期に日本へ渡来し、1673年以降には傍点(返り点)をつけた数種の和刻本も刊行されています。「本草綱目」によってその概念を明確に整理された「蘭」はもはや迷いの無い姿で江戸の園芸に登場することが出来たのです。一方、中国の文献では清代になっても、亡霊のように黄庭堅の蘭説が登場しています。それは、清代に入り、一茎一花のシュンランの品種化と鑑賞が本格化していたことと無関係ではなかったのです。

(5)清代における蘭園芸の発展

明代は園芸が富裕者の趣味を超えて、商業面で、又産業としても大きく発展した時代でした。大都市周辺のみではなく、地方に牡丹や菊の特産地が次々に育っていった時代です。一方、蘭はどうであったかというと、未だにごく一部の人達の趣味にとどまり、書物の出版も少なく、又、内容も宋代のレベルを超えるものではなかったようです。その理由としては、何といっても未だ園芸的に美しい品種の選抜が進んでいなかったことがあると思います。清代初期の園芸書「秘伝花鏡」にはすでに牡丹は131品種、菊は152品種もあげられていますが、蘭は建蘭と甌蘭(シュンラン)があげられているにすぎません。

清代(1661~1911)の蘭書「蘭言」が刊行されたのは1933年で、アヘン戦争の直前、日本では天保の初期に当たります。この書に寄せられた前書きは次のように述べています。

「蘭と蕙の説は人によって違うのでよく分らない。花・葉・香りも同じでありながら花の数や花の咲く時期でこまかく種類を分けているようだ。しかし、実際のところは世間の人が重んじているのは建蘭の一種にすぎない。」つまり、清代のおよそ三分の一を経過した頃は未だ建蘭(和名スルガラン)・ホウサイランなどの一茎多花の蘭が鑑賞の中心であったことが分ります。

「蘭言」からさらに約60年を経て刊行された「芸蘭四説」(1892)によると、中国ではこのおよそ半世紀余りの間に蘭の鑑賞が園芸として大きく進化し、又、その内容には驚くような変化があったことが分ります。

その変化とは、建蘭の類が鑑賞の中心から後退し、それまであまり省み見られることのなかったシュンランとイッケイキュウカの品種選抜が進み、鑑賞の中心を占めるようになっていたことです。例の黄庭堅蘭説も「一茎一花で春最初に咲くのが春蘭、すなわちこれが真の蘭である。」とやや誇張されて再登場しています。さらに、「世に九節蘭といわれているものは、名は蘭でも実は蕙である。」と記しています。つまり、かねて黄庭堅が「一幹に五・六華にして香り足らざるもの」とした「蕙」を九節蘭(イッケイキュウカ Cym.faberi)に特定化していることです。これは単に本書のみの特定化ではありません。「蕙蘭」は現在でもCym.faberiに対する正式の中国名です。久しくあいまいな議論のつきなかった「蕙」が、この半世紀程の間に品種選抜が進んだイッケイキュウカの呼称に特定化されていったものと思われます。梅弁・水仙弁・荷花弁・素心といった今日も使われる鑑賞上の分類用語、さらには、水仙素・荷花素など9段階の評価等級も見られ、それが品種選抜を大きく前進させた基礎であることは言うまでもありません。

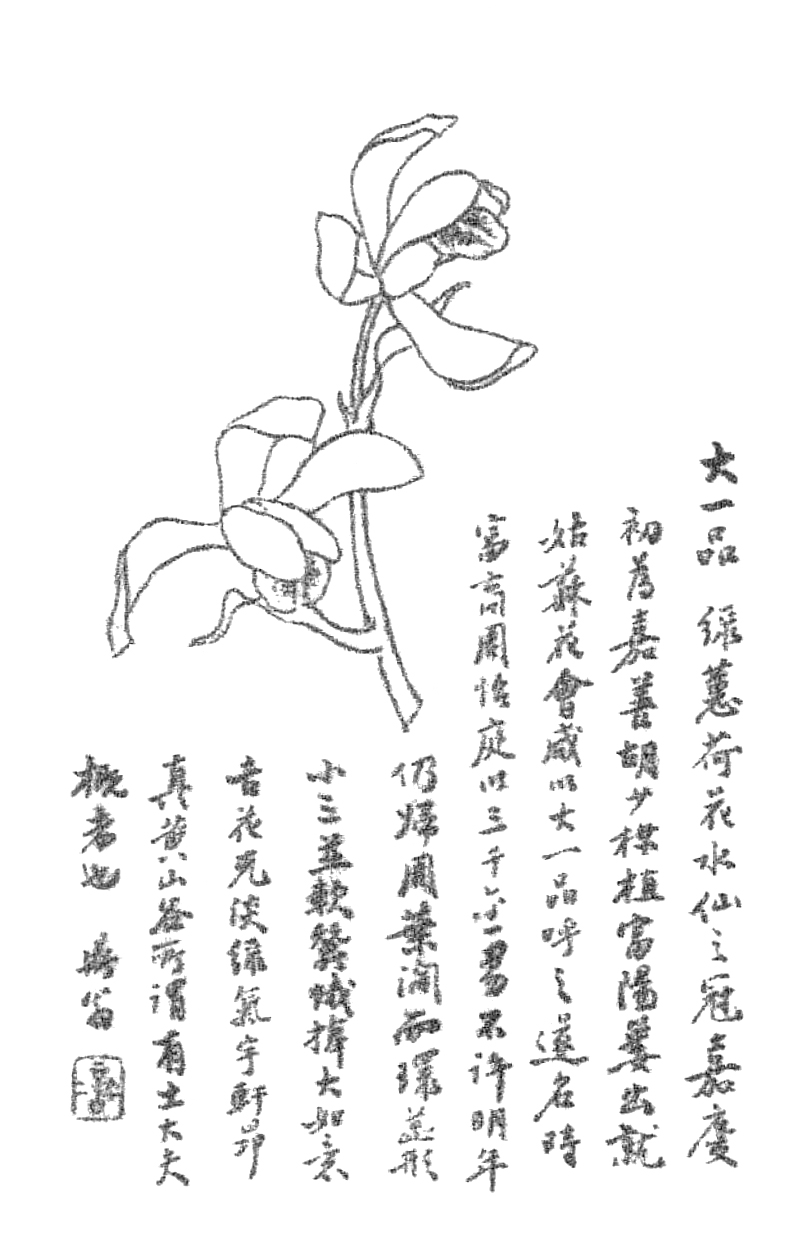

「芸蘭四説」と同時期に刊行された「蘭蕙同心録」(1891)は、シュンラン27品種・イッケイキュウカ31品種を収録した図録です。上・下2巻の作りで、下巻には詳しい栽培方法と共に花の弁・棒心・舌・色・葉等の細部に至る解説・評価の基準が記されています。収録された品種の全てには、今日の基準に照らしても驚く程の完成度で、「大一品」・「緑雲」など一部の品種は現在にまで伝えられています。

以上のことからほぼ明らかなように、今日の日本で行われている東洋蘭の観賞様式の原形が、中国の19世紀中期以降の時期に完成されたものであることは特記しておくべきことでありましょう。

「蘭蕙同心録」の内容は1923年(大正12年)に刊行された「蘭蕙小史」により発展的に引き継がれます。さらに、この「蘭蕙小史」は、日本において「蘭蕙鈔史」(1930、昭和5)として翻案出版され、昭和期の東洋蘭ブームをもたらす大きな力となったのです。なお、日本で明治期以降に使われるようになった「蕙蘭」は、中国で19世紀中期以降今日まで使われている「蕙蘭」とは全く意味が異なるので注意が必要です。又、このことについては第二部に詳しく取上げられます。

第二部 日本の愛蘭史

(1)古代から中世の蘭

漢字の蘭がいつ頃日本に伝えられたのかは明らかではありませんが、8世紀に成立した「日本書紀」にアララギの読みで使われていることはよく知られています。このアララギが指す植物は、キク科のフジバカマであるとする説が有力で、ユリ科のニラやノビルを指すとの説もあります。

古代文献にある蘭が現代のランでは無くキク科のフジバカマであるという話題は、元号の平成から令和への移行によって俄に脚光をあびることになりました。令和の出典は「万葉集」巻五梅花歌三十二首の序文で、その一部に「蘭は珮後の香を薫らす」とあったのです。萬葉集序文は一般に中国古典をふまえた、いわばパロディーが多く見られ、この序文も例外ではありません。奈良、平安の貴族は、6世紀に編集された中国の古典詩、散文集「文選」を教養書として座右に置いており、この序文もこの「文選」をふまえているといわれます。すでに本稿の第一部でも見て来たように、珮(佩)は蘭の加工物であり、佩蘭はフジバカマの中国名です。又、萬葉集の時代が中国唐代の前半期に相当することを併せて考えると、萬葉の時代の蘭がフジバカマであることはほぼ明らかでありましょう。ただし、文学者達が、この蘭は「梅は鏡前の粉を披き」の梅の対句として提示したもので特に意味は無いとするのであれば、それも正しい解釈ではないかと思います。又、蘭は芳香のある香木一般を表すとする論者もありますがこれは論拠に乏しい俗説で、注意が必要です。

古くは不知波加馬と書かれたフジバカマは、有名な山上憶良の秋の七草の歌では藤袴と書かれ、その後の歌集にも野辺の草として多く登場しています。種子で繁殖が可能な植物であるため、すでに日本に持込まれ野生化していたのでしょう。

平安時代中期の辞書「和名類聚抄」(「和名抄」)にある蘭の解説は、「本草に不知波加馬と云い、新撰萬葉集に藤袴の二字を用ゆ」としています。

では、日本ではいつ頃から蘭はラン科のランを表わす文字に変ったのでしょうか。鎌倉時代の中期(13世紀)に成立した「塵袋」は643項目についての語源を問答体で解説した類書です。そこには「春蘭」の項目が見られます。問題は「蘭ハ秋ノ草也。春ノ蘭ト云フハ何ナル物ゾ」と立てられています。この項の解説に見られる主要な引用は、宋代の本草書「本草衍義」と「大観本草」からのものです。両書が成立した北宋末から南宋初にかけての時期は蘭の概念の動揺、転換期にあることはすでに第一部に詳述したとおりです。そのため、一方には「一名ニ水香…池ヶ沢ナドニ生フル」とあり、他方では「葉ハ麦門冬(ヤブラン)ノ如シ…一、二尺ニ及ビ…春ニ芳有レバ春蘭トナシ…」とあることに困惑しています。そして、「此ノ辺ニアル蘭トハ大ニカハレルモノニコソ」とし、ついには「コノ国ノ蘭ヲ唐(中国)ニハ蘭ト云フコト相違無キカ」と首をかしげています。

しかしながら、鎌倉時代も13世紀末以降になると禅僧達の中国(元)からの帰国、来日がしきりとなり、日本の知識層は僧達のもたらす絵画を通じて蘭の実像を知ることになります。又、蘭(ラン科のラン)は、個々には宋代から画題となっていますが、元代の水墨画の発達の中では、水墨画の基本的な表現技法として重視されるようになります。

室町中期の国語辞典(読み仮名辞典)「節用集」永禄5年版(1562)は、蘭と蘭を別項にあげています。しかし、これを慶長2年版(1597)に見ると、すでに蘭のみとなりフジバカマは消えています。

以上のような鎌倉中期から室町末期にかけての代表的な辞典類に見られる蘭のイメージの推移は、ほぼ中国の動向を追っていることが分ります。

では、鎌倉、室町期に実際に蘭が栽培された可能性はあるのでしょうか。現在の日本の百科辞典等を見ると、蘭の栽培がすでに鎌倉期に始っているとの記述をみることがあります。しかし、これは絵画から類推したにすぎない根拠の無い説です。蘭は一般に栽培難度の高い植物です。そのため中国の例を見ても、先ず庭園の下草として使われることから蘭の園芸化がスタートしています。又、蘭の栽培法に関する記述も未だこの時代には見ることが出来ません。

室町時代の後期、応仁の乱で荒廃した京都では貴族邸宅や寺社が次々に復興され、これに伴う庭園の造営が一つのブームとなっていました。この時代の庭園設計や植栽植物に関する資料は比較的多く現代に伝えられています。

室町中期に編じられた「尺素往来」は、年中行事とそれに関連した事物を列挙した一種のテキストで、室町期の庭園に用いられた季節別の植物のリストが記されています。そこには計117種の草木が挙げられ、秋の蘭、春のヤブランはありますがラン科の植物は一切見られません。又、ほぼ同じ頃の記録である「大乘院雑記」の「庭前の木草花」でも春、秋共にラン類の植栽はありません。さらに、室町期の代表的作庭書「山水並に野形図」ではエビネが唯一のラン科植物です。

室町時代末期、明代末期の中国を代表する詩文書画家陳継儒は梅蘭竹菊を四君子と呼ぶことを提唱しています。以来、蘭は一層古い伝説、故事に重ねられ、深山幽谷にたたずむ孤高の君子を象徴する植物になっていきます。しかし、美しく描くことを競い、故事伝説のイメージに重ねられ、主観的に抽象化された絵画の蘭はむろん自然界の姿ではありません。京都周辺に自生する蘭(シンビジューム属)はシュンラン一種のみです。中国で、南宋時代の蘭書「金漳蘭譜」に独頭蘭としてシュンランが登場して以来、品種選抜によってその園芸価値が見出されるまでに数百年を要しています。同様に、香りに観賞価値の無い日本のシュンランが、斑入りや花変りの発見によって園芸化されるには近代までの長い歴史期間を必要としたのです。ちなみに、現代の日本の東洋蘭参考書に、室町期の文明年間(1469~1487)に二品種のキンリョウヘンが中国から渡来したとの記事が見られます。出典が明らかではないこの記事が、日本の蘭園芸が室町期に始まったとする説の根源になっています。近世以前に中国から蘭が散発的に渡来した可能性は皆無ではありません。しかし、キンリョウヘンは特殊な栽培管理が必要であり、仮に持ち込まれることがあっても、この時代に維持できた可能性は低いと考えられます。

総じて言えることは、中世までの日本人にとって、蘭は故事伝説と絵画のイメージに存在する植物であったのです。

(2)江戸前期の園芸と蘭

唐の都長安で、貴族達の造園ブームが花卉園芸の発達を強く促したことはすでに述べたとおりです。同様に、近世以降の江戸は、大名、上級旗本達の造園ブームに乗って、世界に類の無い高いレベルでの園芸を発達させていきます。特に、元禄期以降の発展はめざましく、江戸期全期間を通じて70種以上とも数えられる園芸書が作られています。

1664年(寛文四年)に作られた「花壇綱目」は日本最初の園芸専門書で、以降1681年、91年、1716年と三度も増補版行を重ねた人気は、当時の園芸興降を実感させるものがあります。著者水野元勝の経歴、人物像については知られていません。しかし、本のタイトル自体がすでにパロディーを感じさせるように、本書の内容に李時珍の「本草綱目」が影響を与えていることは明らかです。「花壇綱目」のみではなく、これに続く江戸の園芸書に共通して、見落すことの出来ないいくつかの重要点があります。その一つが、「本草綱目」によって明確に否定された黄庭堅蘭説、つまり、「一幹に一花が蘭」の呪縛からの解放です。「花壇綱目」に云う蘭は秋草ですからケンラン(和名スルガラン)など一茎多花の蘭を指していることは明らかです。本書は各植物毎に一、二行の簡潔な栽培ポイントを記しています。さらに、蘭については巻の下に別項を設け「蘭植養の事」として蘭の栽培法を特記しています。これは、文献上に記された日本最初の蘭の栽培法として注目されるべきものです。特記された理由は、未だ他に栽培書が無いことと、蘭の栽培に特殊な難度があるからでしょう。蘭が四君子の一つだからなどと考えるのは買いかぶりで、蘭が園芸植物として重視されるのはまだまだ先のことです。「花壇綱目」に続いて、1695年(寛文4年)に江戸の植木屋によって刊行された「花壇地錦抄」には一層詳しく「蘭の類」が取上げられています。

先ず前書きに、季節別では蘭の類を夏末秋初の草としています。さらに、源氏物語など日本の古典文学にある蘭はフジバカマであるとし、黄庭堅の所説は植物に無知な文人故の誤りとした李時珍の説を原文のまま記して支持しています。

さらに、この前書きにはもう一つの注目すべき記述があります。それは、そもそも黄庭堅の言う蕙とは何だったのかという問題です。すでに述べたとおり、中国では一茎に一花も、多花も蘭で、むしろケンラン、ホウサイランなどの多花こそが蘭の基本種となりました。そして、蕙は清代に至り蕙蘭としてイッケイキュウカ一種を表す語に落着しています。江戸時代の本草書、園芸書を見ると、日本でも、全く同様の問題に悩んでいたことが分ります。本書では「其の形えびね草ニ似タルトテえびねヲ蕙トイフモノ有リ、誤レリ」としています。総じて考察すると、江戸の本草家、園芸家は「一茎多花デ香リ足ラザルハ蕙」の持って行き所としてエビネ類、ガンゼキラン、サイハイランなどの多花で無香に近い蘭をイメージしていたものと考えられます。本草家貝原益軒は「大和本草」巻之六において「白及」(シラン)説明中に「此類ノ別種ニケイト云物アリ葉何レモエビ子ニ似タリ花園ニウエテ賞スルモノナリ云々」としています。推定ですが、ツルラン、リュウキュウエビネの類を指すのでしょうか。なお、前出「花壇綱目」には夏草の類に「白けい」と「紫けい」があり、これもシランまたはエビネ類を指しているものと推定されます。

時代は少し下りますが、江戸中期の1753年(宝暦3年)に初版が刊行された「絵本野山草」の文化3年版には「黄けい」と「春蕙草」の二種の「けい」が図示されています。「黄けい」は一見してガンゼキランと分かるものです。「春蕙草」もサイハイランの図に間違いありません。こうして見て来ると、今まで名称の由来が不明であったホシケイラン(ガンゼキランの星斑入)の意味も今や判然とするように思います。

このようにして、江戸期を通じてほぼ結着していた「蕙」が、明治期になって再び一茎多花の呼称として亡霊の如く復活するのです。このことについては後述することとし、再度「花壇地錦抄」の蘭に戻りましょう。本書に記されている蘭の類は13種ですが、このうち確かにラン科と認められるものは基本の蘭3種以外では石蘭(ガンゼキラン)、風蘭、紫蘭(白、紫花)、春蘭の4種にすぎません。春蘭の説明は春草の部にあり、「葉はらんのちさき物にて、花形もらんの如し」としています。このことからも分かるように、江戸の園芸には「蘭」という基本イメージがあり、本書ではこれを大蘭、小蘭、白茎の三タイプに分けて説明しています。簡単な説明から推定するに大蘭はホウサイラン、小蘭はスルガランを指すものと考えられます。かつて、九州地方に野生のスルガランが残っていたため、サツマコラン、アマクサコランなどの呼称は昭和期にも使われています。白茎とは白花(素心)を指すものかもしれませんが、この頃すでに素心花を尊重する観賞の作法があったのかどうか疑問が残ります。

「花壇地錦抄」を刊行した伊藤伊兵衛は100余の精巧な植物図を残し、死後の1699年(元禄12年)に息子伊兵衛により「草花絵前集」として版行されています。前集とは前編のことですが、後編は作られていません。ここには、「蘭」とタイトルをつけたシンビジュームの図が含まれています。一見するとスルガランのようですが、図中の説明は「四五月より花さく」としていることからイッケイキュウカの可能性も否定できません。

前出の「絵本野山草」文化3年版でも「春蘭」の説明には「葉は蘭に似て小さし。春白うす紅の花を開。蘭のごとし。二月、花。」とし、「黄蕙」にも「はなのかたちらんのごとし」と説明をつけています。つまり、「草前絵前集」から100年余を経た本書でも蘭の類を代表するものは「蘭」と称するシンビジュームであることを示しています。では本書ではどのような「蘭」の図を出しているのでしょうか。本書の図は、詳細に描かれた唇弁が前図以上にイッケイキュウカの特徴を表しています。

江戸前期の園芸家達にとっての「蘭」は、一茎多花のシンビジュームを総称する語ではあっても、種の違いについての知識は無く、蘭の一種という程度の認識だったのでありましょう。江戸前期の園芸書に、牡丹、芍薬、菊、梅、躑躅などについてはすでに無数の品種名が記されています。これに対し、蘭については品種に関する記述が一切ありません。蘭の園芸化は未だきわめて初期的な段階にあったことが分ります。

(3)江戸の本草家と蘭

元禄期(1688~)に入ると、日本の本草学者の間にも単なる「本草綱目」の注釈研究にとどまらず、これを参考にして独自に植物、本草の研究を取組む動きが生まれて来ます。そして、その役割を荷負った中心人物こそ貝原益軒(1630~1714)です。貝原が1694年に版行した「花譜」は鑑賞植物の歳時記で、農書「菜譜」と共に大著「大和本草」(1709)に至る一里塚でもありました。

「花譜」において貝原は、「蘭」を七月の花とし、古代の蘭すなわちフジバカマとその近縁種を「蘭草」と整理しています。その説明によると、蘭は大蘭、中蘭、小蘭、青茎に分けられ、「大蘭の花は春咲の故春蘭ともいう」としているところからこれはホウサイランと推定されます。「「寒風雪霜」にあたればたちまち痛む」との注意もそれを裏付けています。他は夏の花に入れているところからスルガランの類でありましょう。自らも栽培試験を熱心に行う貝原らしく、栽培方法については「花壇綱目」をはるかにしのぐ詳しさです。

一茎に一花のシュンランについては「独頭蘭」に「はくり」の仮名をふり、「花葉とも蘭に似て少し香りあり」と説明しています。なお、貝原は独頭蘭については、「花譜」、「大和本草」両書を通じてあまり明確な認識を示していません。「花譜」ではこれを八月の季節におき、赤切れへの効用を説明した上、「此物説郭の内蘭譜に出たり。」とのみ記しています。説郭の蘭譜とは南宋の「金漳蘭譜」のことです。いづれにしろ、日本のシュンラン(一茎一花)は香りが弱いこともあり、本草、園芸両面で当時はあまり重視される植物ではなかったようです。

「花譜」、「菜譜」から15年を経て、貝原の本草、植物研究の集大成ともいうべき大著「大和本草」全12巻が刊行されます。貝原はこの書の芳草類に「眞蘭」の項を起し、日本の古典文学にある蘭は、眞蘭つまりフジバカマ、又の名アララギであるとし、又、中国古代の「詩経」、「楚辞」などに詠まれた蘭も是であると断じています。そして、このことは「本草綱目」に詳しく説明されているとおりで、これが真の蘭であるとして李時珍の説を支持しています。又、ラン科の蘭については、自著「花譜」と同様に「蘭」とし、「是世俗ニ花ヲ玩賞スル蘭ナリ、眞蘭ニアラズ」とし、特徴と詳しい栽培法を述べています。

李時珍の分類名称「蘭花」を捨て、単に「蘭」としたのは貝原の卓見です。中国では清代になっても蘭の文字に呪力を持たせる古俗を残していますが、近世の日本人はこれを知りません。又、万葉の時代の蘭の意味を知る人ももはや限られていたからでしょう。

大学者貝原の整理も力となり、当初は多少のとまどいを持ちながらも「蘭」は江戸の園芸書に取込まれていきます。そして、「東洋蘭」というくくり用語が登場する昭和期に至るまで、「蘭」はだれもがイメージできる園芸用語として機能したのです。

(4)江戸後期の園芸と蘭

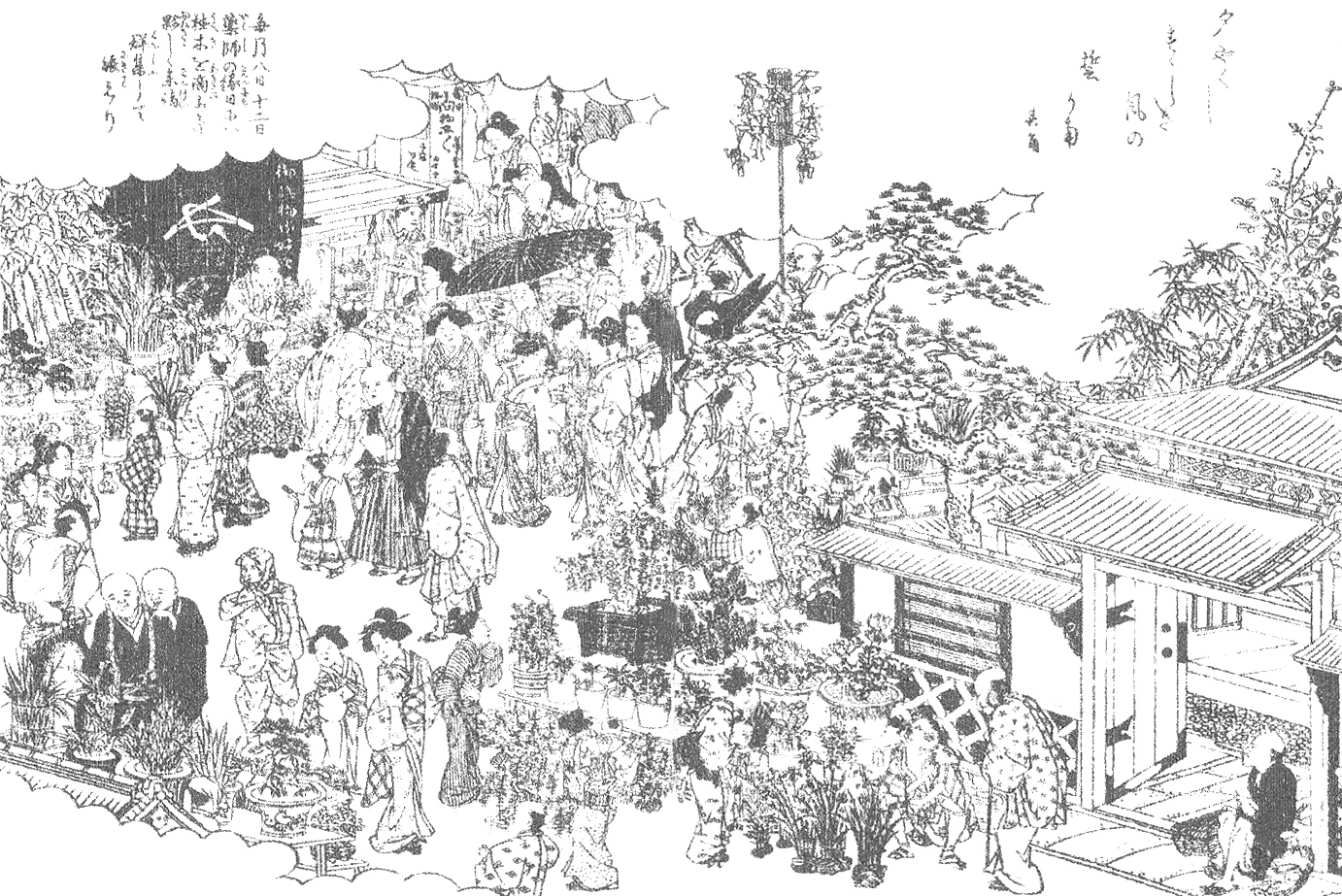

徳川将軍家には、神君家康以来の花好きの気風があったと言われます。時の最高権力者のそのような志向は、大名達の下屋敷建設に伴う庭園造成への熱意にも少なからざる影響を与えたことでありましょう。江戸時代前中期の園芸が、大名、有力旗本、寺社など支配層の庭園造成やその管理を中心に発達したものであることは明らかです。しかし、18世紀を過ぎる頃になると、園芸の都市民衆への浸透と広がりという新しい動きが見られるようになります。換言するならば、町人階級をまき込んだ新しい園芸文化の時代の到来とも言えましょう。限られたスペースを使う庶民の園芸は、必然的に珍しく、貴重な植物を競い合う傾向を生みます。江戸、大阪で流行した変化朝顔はその代表的なものです。又、珍奇な植物の競い合いは、投機的傾向を助長し、その流行に拍車をかけます。かくして、江戸後期以降になると、斑入り植物の収集に熱狂するという世界的にも珍しい園芸文化が発達していきます。幕末に日本を訪れた外国人は、庶民が軒先で園芸を楽しむ日本の風俗に接し、一様に驚きの声をあげたといわれます。欧米では、園芸はあくまでも貴族、富裕層のたしなみだったからです。

町人文化の爛熟した文政末期に刊行された斑入植物画集「草木奇品家雅見」(1827)、「草木錦葉集」(1829)はこのような時代の園芸文化の総決算ともいうべき園芸書です。前者の画集には約500種、後者には約1,000余種の斑入、変り葉の植物精密画が収録されています。19世紀に作られた園芸書として世界的に見ても特異かつ驚異の画集と言えましょう。又、出版の努力もさることながら、19世紀初期にこれだけの斑入、奇木、奇葉の植物を集めた努力にも驚嘆せざるをえません。このような大規模な収集はどのようにして可能だったのでしょうか。

江戸初期以来、庭園造成、管理を中心に発達した日本の園芸は、接木、挿木の技能者、池塘・泉水専門の石工など様々な職業分化を促していきます。その中の一つに材料集め、つまり材料屋の親方があります。材料屋は江戸、大阪近在はもとより、全国的なネットワークがあり、その情報網が珍草、奇木探しに大きな力になっていたはずです。又、その最末端には、珍草、奇木探しを半ば副業とする無数の農民達がいたことは、現代の昭和期にも確かめられる実態だったのです。

「草木奇品家雅見」の編集金太は江戸青山の築庭家(庭師)でしたが、自ら種樹家(園芸家)と名乗っているように、特殊な材料集めに特化した親方の一人だったのでしょう。本書に収録された植物は木本が中心で、特にラン科植物は少なく、「かごしまらん」と「黄斑大蘭」と題した二種のシンビジュームを載せるのみです。「かごしまらん」は見事な縞斑のスルガラン又はホウサイランと推定され、「黄斑大蘭」は片縞の平凡な芸の縞物です。説明には「本蘭斑入にて」としていることからスルガランなのでしょう。

ちなみに、編者金太は天保の改革時に奢侈浮薄を助長した罪を問われ、江戸を追放され、本書の版木も没収の上焼却の処分を受けたといわれています。一方、「草木錦葉集」は前書に比べはるかに規模の大きな画集です。又、収録植物の数や領域の広さはもとより、前編の総論、後編の技術上の各論は、19世紀の日本園芸の到達水準を示す重要な記述と言えましょう。

本書の特質として先ず第一に挙げるべき点は、本書が鉢植園芸の時代に特化した園芸書であることです。本書緒巻によると、「鉢植園芸が始まったのはいたって近来の事で、享保末から元文の頃」であったとされます。つまり、18世紀前半の頃までは稀に中国渡りの鉢も見られましたが、一般の町人階級の園芸では欠けた陶器に植えたりする程度であったと記されています。したがって、本書に詳しく展開された鉢植植物の栽培、管理技術はまさに時代を代表する、時代の求める園芸技術だったのです。

さて、観点を蘭に移した時にも、見落すことの出来ない重要点があります。緒巻総論に見られる布(斑)に関する解説です。そこには、「布入」は安永(1772~1780)初期から「斑入」というようになったと記されています。鉢植園芸と歩みを共にして発達した斑入葉園芸は、日本人らしい細かな観察による観賞用語を生み出していきます。デリケートな無数の表現用語を共有することで流行に一層の拍車がかかるのです。今日、東洋蘭の世界で使われている斑に関する基本用語の大部分は、この時代に一般の斑入植物観賞のために生まれています。「掃込み」、「爪白」、「後ざえ」「天ざえ」「後ぐら」「冴える」「暗む」「中布」「中押」等々皆この時代の斑入植物一般に使われていた用語だったのです。明治以降になって使われる一層デリケートな蘭特有の斑の説明用語はこの時代に使われた用語を基礎に積み重ねられたものです。

本書後編「らの部」には、著者の所有するもの及び珍種としてランの類約100余種の図と簡単な説明を載せています。中には明らかにラン科では無いものもあり、ほぼ確かなラン科植物は83種で、そのうちシンビジューム(蘭)は48種と思われます。その多くに阿波、筑前、伊勢、葉山などの産地を個体名に付していますが、実際にはその多くが中国産の「渡り物」と見るべきでしょう。古くには、和歌山県、静岡県の南端外、各地でスルガランの地生が見られたとの言い伝えはありますが確かではありません。本書に収録された蘭の種名については、図と説明のみでは確かな同定が不可能ですが、大多数はスルガランと見てよいと思います。ただし、スルガランの白花個体を指す「渡り楚真蘭」が「花本蘭の如くにて白花云々」の説明と共に登場していることは見落とせません。ランの白花(Alba)変異を評価する観賞作法の崩芽として注目しておくべき記述なのです。

同様にもう一種、「キンリョウヘン」と明記された図があることもきわめて重要です。キンリョウヘンは「金陵辺」と書き、13世紀の蘭書「金漳蘭譜」に登場しています。しかし、これはあくまでも一つの名品の蘭に命名された個体名にすぎません。今日、日本ではCym. flolibundumの和名をキンリョウヘンとし、中国の分類上の漢名は台蘭です。中国南宋時代の伝説的名品の個体名がいつどのようにして日本で種名として使われるようになったのかは確かではありません。しかし、明治期の蘭ブームの主役がキンリョウヘンの斑入であることを考えると、本書に「金りやう辺ん」と題した蘭が初出していることは大変興深いことです。著者はこの蘭を「近来渡りたる由、文政十一(1828)、予は初めて見る。青葉蘭等の内、古今稀の名花なるべし。」と絶賛しています。又、花に淡くかかる金冠がキンリョウヘンの花の一般的特徴であることを知らず、金覆輪の花だと評価しています。「新渡花葉図譜」は幕末に渡来した植物のみを集めた彩色画集で、その乾(上巻)の図は天保末(1840年頃)から元治元年(1864)に書かれたものです。そこには一見してキンリョウヘンと分かる花の図が「鳳登蘭」として載っています。説明によると、中国漳州の産で天保末に渡来したとあります。花期はシュンランよりも遅く、建蘭よりずっと早いとしていますから、この点からもキンリョウヘンであることが確かめられます。

以上のことから分かるように、キンリョウヘンが江戸で知られるようになったのは、19世紀の前中期であったということです。青葉の個体を見て、江戸一流の園芸家が目を見張り、そのおよそ半世紀後に、日本の園芸史上で初の蘭ブームがこのキンリョウヘンを主役として興ったのです。

江戸時代全体を通じて、園芸ブームのピークを樹種別に見ますと、寛永のツバキ、元禄のカエデ、享保のキク、寛政~享和のカラタチバナ、そして文化・文政の斑入り、奇木人気と続いています。残念ながらラン科の植物単独ではそのような大きな流行のピークはありません。

「草木錦葉集」の著者水野忠暁は自ら50種以上の蘭を蕙集し、種別にもシュンラン、カンラン、スルガラン、ホウサイラン(博蘭、葉久蘭)、カンポウラン、キンリョウヘンなどほぼ小型温帯シンビジューム全ての栽培を体験し、ほぼ確かな栽培法も会得しています。しかし、一般的には江戸期を通じて蘭の栽培は難しいものとされていたようで、「蘭の類至て養いがたしと思ふは、是了簡違いの本也」と著書を悔しがらせています。又、「東都にては土地にも、合す培養の事も委しく知らざるにや。かかる大都会好事富豪の郡居あれども蘭を愛する人稀也。」となげいています。この時代は、蘭の好きな殿様や金持ちは、蘭を求めても花の時期以外は植木屋に預ける習慣であったとの記録も残されています。

技術的には、本書著者の蘭栽培技術はほぼ現代に通じるレベルに達しています。しかし、その技術の一般化にはなお時間が必要だったのでしょう。さらに、江戸期を通じて蘭の収集がブームに至らなかった最大の理由は、斑芸の変化がそこまで至らなかったことでありましょう。蘭は一年に一作であり、個体数も少なく、斑芸の変化が進むためにはなお半世紀近い時間を必要としたものと考えられます。

(未完)